|

今国会での成立を目指して、日本の安全保障法制についての与党間協議が怒涛のように続いている。 去年7月1日の集団的自衛権の閣議決定を受けて、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備を行う」というのが謳い文句だが、自衛隊の武力攻撃についての法改正や自衛隊の海外派遣についての法改正など、本来なら内閣が幾つあっても足りないような重大な改定を一気に片付けようとしている。その内容たるや、新聞解説を熟読しても、なかなか頭に入らない複雑怪奇なものでもある。 去年7月1日の集団的自衛権の閣議決定を受けて、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備を行う」というのが謳い文句だが、自衛隊の武力攻撃についての法改正や自衛隊の海外派遣についての法改正など、本来なら内閣が幾つあっても足りないような重大な改定を一気に片付けようとしている。その内容たるや、新聞解説を熟読しても、なかなか頭に入らない複雑怪奇なものでもある。

今回はそれを私なりに整理してみたいが、こうした分かりにくい議論をこんなに拙速で進めて、果たして国民の理解が得られるのだろうかと思う。さらに問題だと思うのは、安倍政権が進めている安保法制と現行憲法との危うい関係である。良く見ると、(自衛隊の武力行使の機会と展開地域を拡大する)安保法制の根底にある理念と、憲法9条の根底にある理念とは、互いに大きく方向性が違っていて、基本的に相入れないように思える。とすると、今の日本は法治国家として、かなり危険な水域に足を踏み入れようとしているのではないか。

◆“切れ目なく”自衛隊を使うための「安保法制」の大改訂

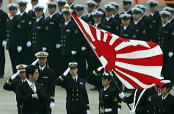

議論になっている安保法制の骨格は、大きく言って①自国への攻撃から国民を守る(個別的自衛権)、②自国を守ってくれそうな他国が攻撃された時に他国を守る(集団的自衛権)、③自衛隊の海外派遣によって国際平和に貢献する(後方支援やPKO)の3つがある。去年の7月に、憲法解釈を変更して「集団的自衛権」を閣議決定したことから、安保法制を整備して、①、②、③のすべてに於いて、“切れ目なく”自衛隊を使えるようにしたいと言うのが安倍政権の考え方である。これが成立すると、従来に比べて自衛隊の武力行使の機会を広げ、出動する地域も使用する武器も拡大することになる。

① 集団的自衛権を盛り込む(武力攻撃事態法)

まずは、去年の7月に従来の「自衛権の範囲」を拡大解釈して閣議決定した、集団的自衛権の法制化である。具体的には、自衛隊の発動や待機などの事態を規定する「武力攻撃事態法」の中に、新たに「新事態(存立危機事態)」の文言を盛り込んで、日本が攻撃されていなくても、要件を満たせば、攻撃された他国を守るために自衛隊を発動できるとする。この場合の要件とは、自公で合意した「日本と密接な他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」などの3要件だが、それを法律用語にして書き入れる。 まずは、去年の7月に従来の「自衛権の範囲」を拡大解釈して閣議決定した、集団的自衛権の法制化である。具体的には、自衛隊の発動や待機などの事態を規定する「武力攻撃事態法」の中に、新たに「新事態(存立危機事態)」の文言を盛り込んで、日本が攻撃されていなくても、要件を満たせば、攻撃された他国を守るために自衛隊を発動できるとする。この場合の要件とは、自公で合意した「日本と密接な他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」などの3要件だが、それを法律用語にして書き入れる。

② 後方支援、派遣地域の拡大(恒久法、周辺事態法、PKO協力法)

さらに、自衛隊の海外での後方支援や国際貢献について3つの法案の新設や改正がある。安倍政権が唱える積極的平和主義に基づき、いつでも、どこへでも自衛隊を派遣しやすいようにする。

まずは「恒久法」の新設。「国際社会の平和と安定」という名分で、戦争中の他国軍に対する後方支援や、人道復興支援に自衛隊を使うための法整備である。これはその都度、“時限立法”にして国会承認を得て来たのを、必要な時にいつでも海外派遣が出来るように“恒久化”する。派遣の条件についても、国連決議のある場合だけでなく、国際機関の要請でも可能とする。

もう一つは「日本の平和と安全」を目的とした周辺事態法の改正である。周辺事態とは、日本への直接的な武力攻撃はなくても、「日本周辺で日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」なら、自衛隊が米軍の後方支援に出動出来るとしたものだが、新法案ではこの周辺事態と言う文言を撤廃する。地理的制約をなくして、地球上どこへでも派遣できるようにする。さらに、自衛隊法も改正して、後方支援の対象を米軍だけでなくオーストラリア軍などにも拡大し、武器弾薬の提供や航空機への給油なども出来るようにする。

3つめは、国際貢献を目的とした「PKO協力法」の改正。これは、国連平和維持活動(PKO)における自衛隊の活動範囲を広げ、人道的な復興支援のほか、「停戦監視」や「安全確保」の治安維持任務も担うようにする。そのために、武器使用権限を「隊員の生命・身体を守るため」以外にも、「任務遂行を妨害する行為を排除するため」にも認める。これによって「武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られる」とした、いわゆるPKO五原則も変わるという。

◆なぜ今、安保法制を急ぐのか?

以上みて来た安保法制は、3月20日に自公による大筋合意、統一地方選挙後の4月末に原案作成、5月中旬に一括して国会に提出、という段取りになっている。戦後70年の歴史の中でも例を見ない大改訂が、わずか一カ月あまりの与党協議で骨格が決まろうとしている。これについては、「改正とは名ばかりで、法律を作り替えるような内容だ」(毎日社説2/21)や、「急ぎ過ぎ、詰め込み過ぎ」(同、3/6)、「このままでは(これまでの)安保政策の安定性まで失いかねない」(朝日社説、3/14)などといった批判が出ていた。 以上みて来た安保法制は、3月20日に自公による大筋合意、統一地方選挙後の4月末に原案作成、5月中旬に一括して国会に提出、という段取りになっている。戦後70年の歴史の中でも例を見ない大改訂が、わずか一カ月あまりの与党協議で骨格が決まろうとしている。これについては、「改正とは名ばかりで、法律を作り替えるような内容だ」(毎日社説2/21)や、「急ぎ過ぎ、詰め込み過ぎ」(同、3/6)、「このままでは(これまでの)安保政策の安定性まで失いかねない」(朝日社説、3/14)などといった批判が出ていた。

確かに、これらの4つの法案は明確に切り分けられない部分もあり、いくら“切れ目なく”と言っても、どの事態のもと、どの法律で自衛隊を出動させるのか、あいまいだという指摘もある。そうした疑念や大事な歯止め策も十分詰め切れていないのに、安倍政権は何故、こうも急いで安保政策を変えようとしているのか。その表向きの理由は、「安全保障環境の変化」である。21世紀に入って紛争やテロで国際社会が不安定になったこと、中国の海洋進出や北朝鮮の核やミサイルで日本周辺でも緊張が高まっていること、加えて、アメリカの影響力が後退する中で、日本が国際平和により貢献すべき状況になったなどの理由である。安倍政権は、こうした「安全保障環境の変化」に積極的に対応しようとしているのだという。

◆「歯止めの憲法9条」対「安倍の安全保障」の中で何が?

しかし、そうして作られた安保法制は、その理念や方向性において、戦争の放棄を定めた憲法の基本理念と合致しているのだろうか。目先の国際情勢に引きずられることなく、その原点に照らして考えてみる必要もまた、あるのではないか。そこで改めて憲法9条を抜き出してみる。

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

「(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

もちろん、こうした条文にあっても、日本政府は従来、(外国によるミサイルの発射準備や攻撃目的の戦闘機の領空侵入などの)「急迫不正の侵害」に際しては、自衛権としての武力行使は許されているとし、そのための「必要最小限の実力」(自衛力)を備えるとして来た。しかし、その基本理念は、70年前の戦争の反省に立ち、二度とああした愚かな戦争をしないために、強い決意をもって自らの武力行使に歯止めをかけたものであるのは、明らかである。

それに比べて、安倍政権の安保政策の考え方や理念は、世界平和のため(と称して)、むしろ積極的に日本の軍事力を使おうと言うもので、これは9条の基本精神と方向性も考え方も大きく違っている。安保法案の協議の中で、公明党が(9条の範囲内に収まるように)かなり頑張って、歯止めをかけたと評価する向きもあるが、実際の運用面になれば、2つの理念のは極めて深刻にぶつかって来るに違いない。 それに比べて、安倍政権の安保政策の考え方や理念は、世界平和のため(と称して)、むしろ積極的に日本の軍事力を使おうと言うもので、これは9条の基本精神と方向性も考え方も大きく違っている。安保法案の協議の中で、公明党が(9条の範囲内に収まるように)かなり頑張って、歯止めをかけたと評価する向きもあるが、実際の運用面になれば、2つの理念のは極めて深刻にぶつかって来るに違いない。

その対立の根底にあるのは、安倍が言い続けている現行憲法に対する「違和感」であり、問題は、この「憲法と安保法案の危険な関係」の中で、次に何が起きるのかということである。極論を言えば、敢えて憲法の理念に挑戦するような安保法案の運用を試み、不都合があれば、今度は憲法の方を変えようとする 「法治国家としてあるまじき“本末転倒”」が起きて来るのではないか。このことの詳細については、長くなったので次回に回したい。

|